Fabien Toulmé

Delcourt, 276 pages, 24€95

Un roman graphique interpellant, instructif, parfois drôle et surtout toujours juste. Après des récits plus intimistes (Ce n'est pas toi que j'attendais et Les deux vies de Baudouin), Fabien Toulmé revient sur destin d'un jeune migrant.

Un roman graphique interpellant, instructif, parfois drôle et surtout toujours juste. Après des récits plus intimistes (Ce n'est pas toi que j'attendais et Les deux vies de Baudouin), Fabien Toulmé revient sur destin d'un jeune migrant.

Yves Limauge, notre responsable, en parlait sur la première. Une chronique à écouter ou télécharger ici.

Tim Willocks, traduit de l’anglais,

Editions Sonatine, 378 pages

Afrique du Sud, aujourd’hui…

Afrique du Sud, aujourd’hui…

Tout le monde s’en fiche de la mort de cette pauvre fille, écrasée contre un container alors qu’elle venait d’y récupérer un reste de hamburger, affamée qu’elle était. Tout le monde… sauf Turner. Et quand Turner a décidé que le coupable aurait affaire à la justice, il vaut mieux ne pas se mettre sur son chemin.

Turner adepte du Tai Chi Chuan est un monstre de détermination, de maîtrise de soi et d’efficacité. Sur les traces de cette Land Rover rouge qui a tué la pauvresse, il part vers le nord du pays et fait face à Margot Le Roux, une femme de caractère et de poigne qui a bâti un empire financier autour d’une mine. Pourvoyeuse de travail pour toute la région, Margot Le Roux et ses sbires règnent sur toute la région et y dictent leurs propres lois.

Mais rien n’arrête Turner qui a décidé d’aller jusqu’au bout.

Dans des paysages à couper le souffle, dans le désert de sel où les lois de la survie défient l’humanisme, conduisent à la sauvagerie, Tim Willocks nous entraîne dans un roman policier passionnant et extrêmement visuel plein de scènes de bataille et de rebondissements.

Ma main à couper que cet excellent bouquin sera bientôt sur nos écrans!

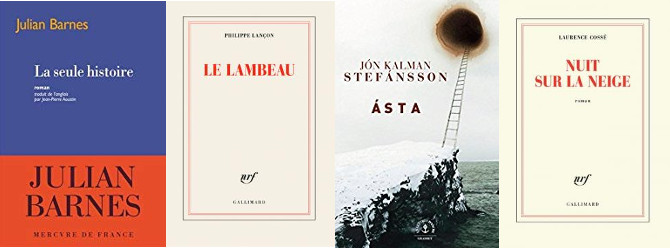

Pour vous accompagner durant les fêtes, des lectures à ne pas manquer!

La seule histoire, Julian Barnes, trad. de l'anglais, Mercure de France : Un des plus beaux romans de la rentrée, une magnifique histoire d'amour, racontée par la voix très particulière de l'auteur: sous l'élégance et la pudeur, on sent battre le coeur des personnages. Nostalgique et déchirant.

Le lambeau, Philippe Lançon, Gallimard : Sans conteste un des textes les plus forts et les plus profonds de l'année.

Asta, Jon Kalman Stefansson, trad. de l'islandais, Grasset : Une grande saga familiale, sur deux générations, alternant les voix et les tonalités -lyrique, crue, sensuelle, questionnant l'amour, la destinée, l'échec. Une voix vraiment très originale.

Nuit sur la neige, Laurence Cossé, Gallimard : Un très beau récit d'amitié entre adolescents, dans les années 1935-36, dans une ambiance de pensionnat et de début de sports d'hiver, quand les tourments intérieurs prennent évidemment le pas sur les violences de l'histoire en train de se faire.

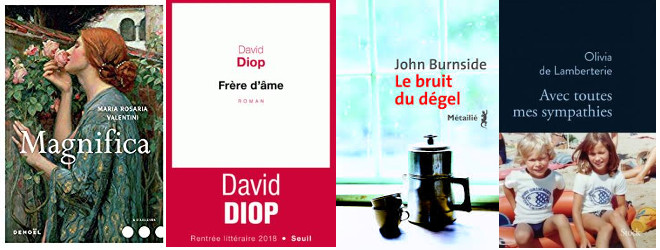

Magnifica, Maria Rosaria Valentini, trad. de l'italien, Denoël : Dans un petit village des Abruzzes, dans les années 50, la jeune Ada Maria rencontre un homme hagard caché dans la forêt. C'est un soldat allemand qui après la guerre n'a jamais pu regagner le monde des hommes. Pourtant ils s'aiment. Leur fille s'appellera Magnifica. Dans la lignée de Milena Agus ou Carole Martinez, un texte d'une grâce infinie.

Frère d'armes, David Diop, Seuil : Un tirailleur sénégalais, après avoir vu son frère de coeur et frère d'armes mourir devant ses yeux, est entrainé dans une folie dangereuse. L'écriture de David Diop vous envahit comme une incantation. Un Goncourt des Lycéens qui comme toujours voit juste.

Le bruit du dégel, John Burnside, trad. de l'anglais, Métailié : Récit intimiste de la naissance d'une amitié entre deux femmes que tout oppose. Autour de thé chaud et de petits gâteaux, Jean, vieille dame coriace, raconte sa vie à Kate, jeune femme en perdition, et, au fil de leurs conversations, lui apprendra qu'on peut surmonter ses blessures. Tendre et délicat.

Avec toutes mes sympathies, Olivia de Lamberterie, Stock : Un récit empli d'une grande sincérité, sans fioritures ni lourdeurs, dans lequel l'auteure nous parle de son frère, un être flamboyant, lumineux, mais aussi en butte à la mélancolie la plus noire, qui mit fin à ses jours, en tentant "d'inventer une manière joyeuse d'être triste".

Cette maison est la tienne, Fatima Farheen Mirza, trad. de l'anglais, Calmann-Lévy : Une formidable fresque familiale qui nous fait pénéter dans l'intimité d'une famille indienne de tradition chiite, installée en Californie. Chacun des trois enfants, à sa manière, s'adaptera non sans heurts, incompréhensions et questionnements, à la difficulté de choisir entre héritage et liberté. On s'attache aux destins de chacun des personnages, parents et enfants, tant leurs espoirs et leurs difficultés deviennent les nôtres au fil du roman.

La révolte, Clara Dupond-Monod, Stock : Le destin d'une femme exceptionnelle, Aliénor d'Aquitaine, une femme qui osa dire non et se rebeller contre son destin, raconté par son fils Richard Coeur de Lion, le tout d'une plume superbe.

J'ai couru vers le Nil, Alaa El Aswany. Trad. de l'arabe, Actes Sud : À travers une galerie de personnages, attachants ou détestables, idéalistes, lâches ou cyniques, et avec un sens de la narration extraordinaire, El Aswany brosse un portrait de l'Egypte actuelle, hypocrite et corrompue, d'une ironie mordante. Ce roman, absolument passionnant, est interdit de publication en Egypte.

Benjamin Whitmer, trad. de l’américain

Gallmeister, 404 pages.

Les prisons sont là pour cacher que c’est le social tout entier dans son omniprésence banale, qui est carcéral. (Jean Baudrillard)

Dans une petite ville du Colorado proche de Denver et des Rocheuses, douze détenus de la prison d’Old Lonesome s’évadent. Commence alors une course poursuite effroyable qui secoue toute la ville : gardiens, journalistes, habitants, tout le monde se lance à la recherche des prisonniers sous un blizzard impitoyable. Le directeur de la prison et nombre des gardiens qu’il a recruté sont tous membres du Klu Klux Klan, des hommes d’une grande violence.

Dans une petite ville du Colorado proche de Denver et des Rocheuses, douze détenus de la prison d’Old Lonesome s’évadent. Commence alors une course poursuite effroyable qui secoue toute la ville : gardiens, journalistes, habitants, tout le monde se lance à la recherche des prisonniers sous un blizzard impitoyable. Le directeur de la prison et nombre des gardiens qu’il a recruté sont tous membres du Klu Klux Klan, des hommes d’une grande violence.

Plus qu’un roman noir, Évasion est une réflexion sur la violence sociale et sur la condition humaine. Peut-on échapper aux déterminismes sociaux et économiques?

La parole est à Benjamin Whitmer dans une interview avec François Busnel:

«La plupart de nos choix sont illusoires. (…) Nous sommes souvent déterminés par nos origines sociales. Là où vous étiez à votre naissance, là où vous serez à votre mort. (…) Dans ce pays en particulier, notre culture n’est pas vraiment celle de la compassion. Nous sommes très fort pour juger certaines personnes surtout les délinquants, les gens qui ont commis des fautes, fait des choses que nous considérons impardonnables, nous les excluons, alors mon but c’est toujours de choisir dans chaque livre des personnages qui n’attireront pas d’emblée le lecteur, qu’il n’arrivera pas à aimer mais j’espère l’amener à comprendre leurs choix et à se dire que peut-être il peut éprouver de la compassion pour ces personnes. [...] La prison c’est une métaphore de toute la société américaine. Nous vivons dans un pays qui proclame constamment ses idées de liberté. Mais nous n’y croyons pas vraiment sauf de façon immatérielle. Nous vivons dans un pays où il y a plus de gens en prison que partout ailleurs ce qui selon toute norme raisonnable nous désignerait comme le pays le moins libre du monde. [...] La violence c’est l’Amérique. Nous, nous exportons de la violence. Notre pays est bâti sur une extermination, le génocide du peuple amérindien qui vivait ici avant et l’esclavage. Nous avons toujours été une culture violente. Un des problèmes que j’ai avec le débat sur les armes, je sais que des gens meurent à cause des armes mais la plupart sont des suicides, 60% sont des suicides et on ne parle jamais de l’autre violence qui sévit en Amérique, la violence économique. Un quart des gens de ce pays se demande s’ils vont avoir à manger ce soir, des gens qui ne peuvent pas amener leurs enfants chez le médecin. Et pour moi ça c’est la vraie violence"

Évasion se conclut sur ces dernières lignes. Peu optimistes, elles restent toutefois à méditer : Parce qu’on survit. C’est tout ce qu’il y a. Il n’y a rien dans ce monde qui vaille qu’on vive pour lui, mais on le fait quand même. On n’y pense pas, on se contente d’avancer. On survit et on espère seulement qu’on pourra s’accrocher à un bout de soi-même qui vaille qu’on survive.