On raconte sa jeunesse et ce n'est plus qu'un film pixélisé à l'excès, projeté sur un drap troué. Quand j'écoutais John, ces derniers temps, ressasser les années 1960 à Portland ou New York, il peinait à rassembler les morceaux. De longues plages de silence hachaient ses prises de parole. Il était là, plein de cancer et de gratitude. Il répétait : C'était bien, c’était bien, tout ça, c’était bien. À quel point c’est vrai, je ne sais pas. L'être humain tient trop au roman de sa vie pour ne pas s'arranger, bon gré mal gré, avec les pages qui le composent.

On raconte sa jeunesse et ce n'est plus qu'un film pixélisé à l'excès, projeté sur un drap troué. Quand j'écoutais John, ces derniers temps, ressasser les années 1960 à Portland ou New York, il peinait à rassembler les morceaux. De longues plages de silence hachaient ses prises de parole. Il était là, plein de cancer et de gratitude. Il répétait : C'était bien, c’était bien, tout ça, c’était bien. À quel point c’est vrai, je ne sais pas. L'être humain tient trop au roman de sa vie pour ne pas s'arranger, bon gré mal gré, avec les pages qui le composent.

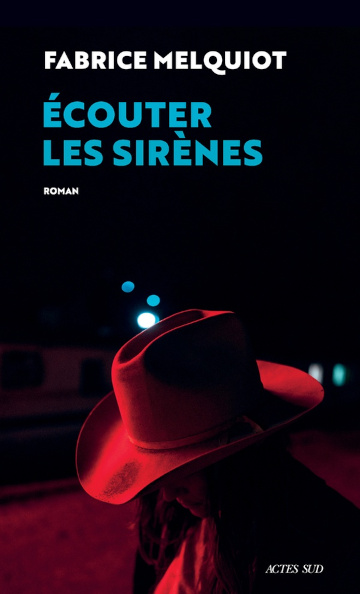

« Ecouter les sirènes » le premier roman de Fabrice Melquiot, auteur d’une soixantaine de pièces de théâtre (pour la majorité, publiées aux éditions de L’Arche) raconte l’histoire, à Portland en 2016, de Jodie Casterman, comédienne de 36 ans qui a grandi avec sa mère Suzanne, éternelle hippie, puis avec John, le meilleur ami de celle-ci, qui l’a adoptée quand elle avait cinq ans. Au seuil de la mort, il révèle à la jeune femme un secret. La quête de Jodie peut commencer. Une quête qui la conduira à nouveau vers sa mère, et aussi vers une époque, des paysages mais également vers elle même car comment définir une quête sinon une manière de s’atteindre soi-même ?

Lire « Ecouter les sirènes » c’est découvrir un roman qui se donne pour ambition de traquer les imageries, les décors, les mensonges, la fausseté, les récits, les fantômes intimes et collectifs qui partout nous assaillent et nous harcèlent : Les autres. L'ombre des autres pèse sur nos vies : grand parasol encombrant, blister noir sur nos chansons favorites et nos élans, suaire sombre, à densité variable. L'ombre des autres recouvre nos gestes et oriente nos pensées. Elle nous lèche les cuisses comme une chienne en chaleur, nous mord la nuque et plante une paille dedans. Elle nous vampirise, nous suce la moelle, ne nous laisse jamais tranquille. En choisissant d’ancrer son roman aux Etats-Unis, Fabrice Melquiot parvient précisément et poétiquement à questionner les mythes américains, ses décors, ses illusions, à jouer avec et à les taquiner, grâce à une écriture qui les enduit de malice et de mélancolie, qui parle de leur laideur mais qui, dans le cheminement du livre et dans sa fin, déniche ses beautés. « Ecouter les sirènes », c’est aussi et surtout un très beau roman sur le dépouillement : celui de Suzanne (qui a inspiré à Léonard Cohen sa célèbre chanson, élément véridique de ce roman), de John (la maladie, la cabane dans lequel il va mourir) mais également celui, plus souterrain, de Jodie. Qui se déleste peu à peu : des lieux qui l’entourent, de ses vêtements, de sa peau, pour aller vers l’épure, l’amour, le don, la fusion, la création.

Jodie, donc, renverse sa perception, sur ses parents, sa naissance, les territoires qu’elle occupe, les autres et dans ce cheminement , va naître à elle même, et aussi au théâtre, dans un texte, un rôle. L’épiphanie est là. Dans le renversement.

Dans « Ecouter les sirènes », Fabrice Melquiot nous dit que le faux n’est qu’une imitation, fausse et morte, du vivant et du vrai. Mais que le dépouillement, est possible, qu’il est certes, parfois, risible mais beau, il nous dit aussi qu’on peut avancer dans la nuit la plus fausse pour essayer d’être vrai.

Parler d’« Ecouter les sirènes », c’est ne pas oublier, surtout, ses phrases, leur hybridation. Elles sont douces et salées, grinçantes et apaisées, il y a un humour qui relève la langue (C’est vrai qu’il est beau en photo. Y a des gens comme ça, dans la vie, c’est des pots de sauce barbecue et en photo, c’est Brando.), qui la rend autre, singulière, impertinente, hors des cadres, étonnante. Il y a cette impression en le lisant que les mots, pourtant de tous les jours, sont nouveaux et vrais parce que tout est histoire d’association, de mélanges inédits, de mixité de ton, de sonorité, d’effets. Dans ce livre, il y a aussi d’autres livres, d’autres auteurs, d’autres fantômes (Brautigan, Carver…), et de la musique, des chansons, des belles, des moches, peu importe, elles sont là et elles nous scandent. Ce sont des couleurs, des odeurs, des formes. Fabrice Melquiot ouvre grand les portes.

C’est un roman extrêmement vivant, musical, et multiple et polysémique. C'est un coup de coeur.